基孔肯雅热(Chikungunya fever,CHIK)是由基孔肯雅病毒(Chikungunya virus,CHIKV)感染引起,经伊蚊叮咬传播的急性传染病。

基孔肯雅热在全球热带和亚热带地区广泛流行,流行范围呈持续扩大趋势。1952年在坦桑尼亚首次发现基孔肯雅病毒,最初在非洲流行,之后不断扩散到东南亚、南亚、印度洋岛屿及美洲地区。截至 2025年6月,全球已有119个国家和地区报告了基孔肯雅热的本地传播。我国白纹伊蚊分布范围广泛,适合病毒快速传播的蚊媒活跃期长,存在“输入性病例-本地传播流行”模式。2010-2019年,我国发生4起基孔肯雅热境外输入继发本地病例,其中 2010年广东东莞、2019年云南瑞丽发生聚集性疫情。2025年7月,广东佛山发生境外输入继发聚集性疫情。

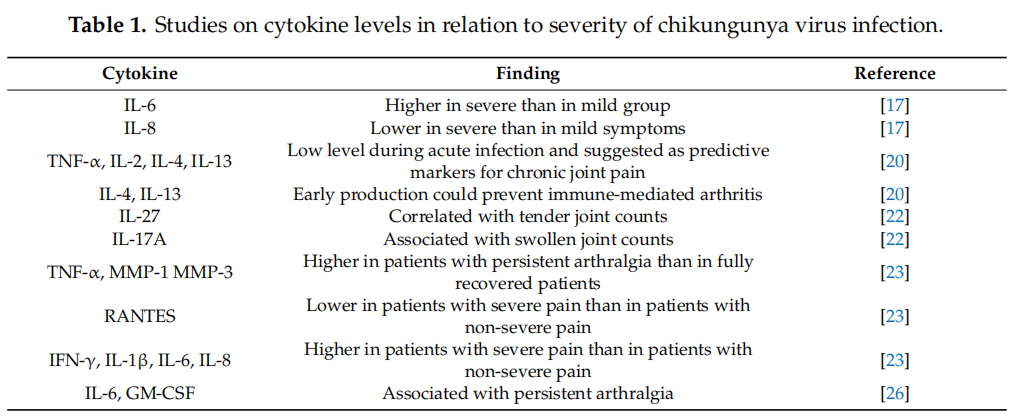

基孔肯雅热的典型临床特征包括突发高热、严重关节痛/关节炎、皮疹等。多项研究证实,CHIKV感染会诱导产生多种细胞因子和趋化因子。这一过程在急性期病理损伤(如血管渗漏、组织炎症)和慢性后遗症(如持续性关节炎)中都发挥重要作用。

图片源自官方网站

2025年7月,国家卫生健康委办公厅、国家中医药局综合司联合发布的《关于印发基孔肯雅热诊疗方案(2025年版)的通知》里也提到,基孔肯雅病毒可直接感染人成骨细胞、滑膜、腱鞘、肌肉中的巨噬细胞和成纤维细胞,导致促炎细胞因子、趋化因子释放、白细胞募集、凝血因子与补体相关蛋白失调,造成成骨细胞功能受损、骨质破坏,并可引发全身性感染和多器官损伤。

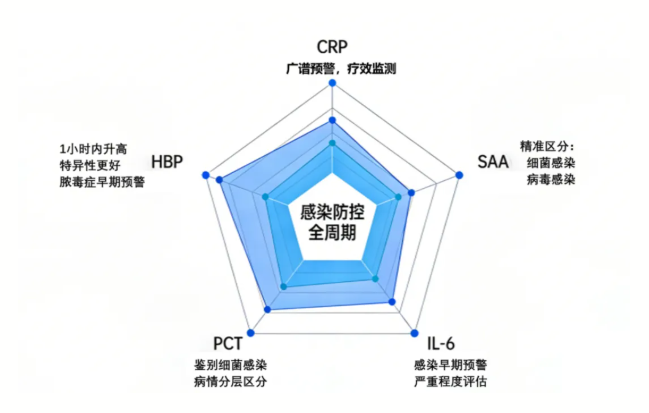

在CHIK发病过程中,细胞因子的释放遵循特定时间模式,与疾病进程和免疫应答阶段紧密关联:超早期(一般3天内)IFN-α/β迅速升高,随后CXCL10/IP-10、MCP-1在24-48小时内显著上升,招募免疫细胞;在急性高峰期(3-7天),IL-6、TNF-α、IL-1β、IL-12、IFN-γ等Th1型细胞因子达到峰值;进入缓解期(7-14天)多数促炎因子(如IL-6、TNF-α)开始下降,而抗炎因子如IL-10水平上调,反馈性抑制过度炎症,同时部分Th2型因子(如IL-4、IL-13)可能出现迟发性升高;在疾病慢性期(>30天)细胞因子可呈现慢性关节炎特征谱系,特别在持续性关节痛患者中,TNF-α、IL-6、IL-1β持续高于基线,提示炎症未完全消退,滑膜组织处于持续低度活化状态。

文字 | AD生免管线部

编辑 | 品牌宣传部

图片 | 来源于网络、伯杰医疗

.jpg)